Beberapa kawan yang diliputi kegelisahan hari ini bertanya: benarkah kita sudah merdeka? Pertanyaan ini biasanya diikuti dengan situasi miris yang harus dihadapi rakyat banyak 75 tahun setelah kemerdekaan. “Sementara air masih bayar dan tanah masih sewa,” misalnya. Sekalipun saya bersimpati pada kegelisahan di balik pertanyaan retoris ini, menurut saya retorika ini tidak perlu diulang-ulang tiap tahun.

Beberapa kawan yang diliputi kegelisahan hari ini bertanya: benarkah kita sudah merdeka? Pertanyaan ini biasanya diikuti dengan situasi miris yang harus dihadapi rakyat banyak 75 tahun setelah kemerdekaan. “Sementara air masih bayar dan tanah masih sewa,” misalnya. Sekalipun saya bersimpati pada kegelisahan di balik pertanyaan retoris ini, menurut saya retorika ini tidak perlu diulang-ulang tiap tahun.

Meminjam perspektif Fanon, proses dekolonisasi 75 tahun lalu dikehendaki, diserukan, dan dituntut oleh kaum terjajah sebagai permintaan minimal: untuk mengganti satu “spesies” manusia dengan “spesies” lain. Dekolonisasi menempatkan kaum yang diakhirkan menjadi yang terutama, lalu melempar kaum yang diutamakan menjadi yang terakhir. Proses dekolonisasi dalam pengertian minimal ini sudah berhasil.

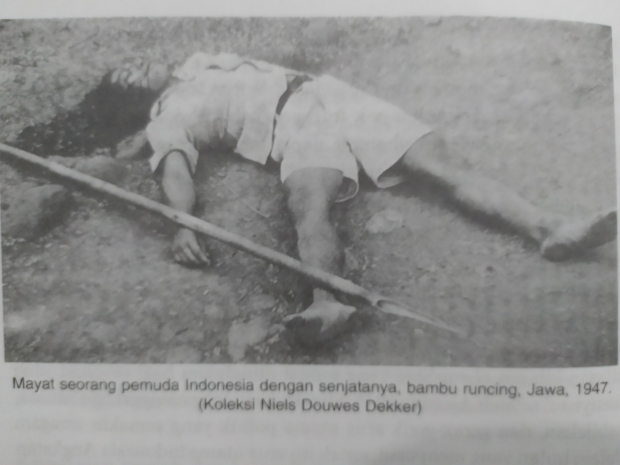

Retorika “kita belum merdeka” bisa membuat kita memandang sebelah mata tahap historis penting yang telah diraih dengan totalitas kekerasan, tahap di mana “tubuh penuh kekerasan orang-orang terjajah akhinrya mengejang di hadapan kekerasan primer yang dilakukan para penjajah terhadapnya”. Padahal proses historis ini, sebagaimana dikemukakan Fanon, telah menunjukkan pelajaran politik yang sangat penting: penjajahan yang merupakan kekerasan dalam kondisi alamiahnya hanya akan surut ketika berhadapan dengan kekerasan yang lebih besar.

Tapi lantaran dekolonisasi itu pada dasarnya adalah permintaan yang minimal, maka kemerdekaan republik tidak lantas menghilangkan segala persoalan. Makanya dalam lagu Darah Rakjat kemerdekaan bukan menjadi tujuan akhir, melainkan situasi yang matang untuk menyeru dan melanjutkan perjuangan, “Ayo ayo bergerak sekarang! Kemerdekaan telah datang!”. Seruan ini relevan dalam situasi pasca-kemerdekaan lantaran kenyataanya orang-orang tetap dibuat melarat dan tertindas bahkan 75 tahun setelah kemerdekaan.

Sekarang menjadi penting bagi kita untuk mengartikulasikan sumber kemelaratan dan penindasan pasca-kemerdekaan dengan jernih. Kecuali mungkin dalam kasus Papua, penindasan hari ini tidak lagi bersumber pada kedatangan “spesies lain” yang menganggap kita seperempat atau setengah manusia. Kita tengah menghadapi kapitalisme yang lebih kompleks.

Jadi lebih jernih jika kita mengakui kemerdekaan telah diraih dengan segala jerih-payahnya, dan kini kita menghadapi fase yang lain yaitu penindasan kapitalisme. Ketimbang melempar pertanyaan retoris tentang kemerdekaan, kita bisa membahas pertanyaan yang lebih berfaedah: jika kapitalisme, seperti halnya kolonialisme, adalah kekerasan dalam kondisi alamiahnya, maka apa yang kita perlukan untuk menggalang kekerasan yang bisa menyurutkan kekerasan kapitalisme?

NB: Foto dari buku Engineers of Happy Land, Rudolf Mrazek, terbitan Yayasan Obor Indonesia.